(ein Beitrag von Prof. Dr. Paul Enck, www.paul-enck.com)

Zum Abschluss der Serie von Berichten zur Medizingeschichte im Lützow-Viertel kehren wir noch mal an das Elisabeth-Krankenhaus zurück, mit dem diese Folge angefangen hatte (mittendran vom 19. Dezember 2022).

Das 100-jährige Jubiläum des Krankenhauses fiel 1937 in eine wahrlich „schwierige Zeit“: die Nazis hatten in Deutschland nach der Reichstagswahl im November 1932, der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar, dem Reichstagsbrand vom 27. Februar und dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 mit der Gleichschaltung aller Organisationen und Verbände begonnen, und Deutschland stand am Vorabend des zweiten Weltkriegs, der 1939 mit dem Überfall auf Polen beginnen sollte. Von all dem spürt man jedoch nichts, wenn man die seit 1837 jährlich veröffentlichten Berichte des Krankenhauses in den Jahren seit 1933 liest. Den Bericht des Jubiläumsjahres 1937 verfasste der damalige Pastor und Vorsteher, Werner von Rotenhan – er wurde wieder abgedruckt in der Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum 1962 (1): Nichts von den Umwälzungen der vergangenen Jahre ist vermerkt, einschließlich seiner eigenen Verstrickung: NSDAP-Mitglied seit dem 1. April 1936, Mitglieds-Nr. 3.740.716, bei weitem also kein Mitläufer.

Auch sein Nachfolger Otto Harless (1895 – 1945) lässt in dem Bericht über die Jahre 1943 bis 1945 nichts von alledem spüren, die 12 Jahre Naziherrschaft bleiben weitgehend im Dunkel: Ulrich von Hassell (1881-1944), Vorsitzender des Kuratoriums des Diakonissenhauses, Diplomat, „ein Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle, war ein entschlossener Gegner des Faschismus …wurde …ein Opfer des 20. Juli 1944“ (2) – kaum mehr, schon gar nicht, dass auch der ein Mitglied der NSDAP war, und zwar seit 1933, für einen wirklichen Antifaschisten ein viel zu frühes Eintrittsdatum, um als Mitläufer zu gelten – das konnte man erst bei Mitgliedsnummern größer als 5 Million vermuten! Vielleicht sagte den meisten Lesern des Berichtes von 1962 das Datum noch etwas: an dem Tag fand das – vergebliche – Attentat auf Hitler statt, in dessen Folge Graf von Stauffenberg und 200 weitere Personen in Plötzensee hingerichtet wurde – auch von Hassels, der daran nicht direkt beteiligt war. Aber was heißt dann „Opfer des 20. Juli 1944“? Waren es die Attentäter, oder war es die Rachejustiz des Nazis, denen von Hassell zum Opfer fiel?

Nach dem Krieg berichtet Pastor Dr. Walter Augustat (1899 – 1979, Kuratoriumsmitglied und Pfarrer 1948-1968), bis 1939 Lehrer am Joachimsthalschen Gymnasium, ebenfalls Mitglied der NSDAP, zunächst Berufsverbot, dann offenbar erfolgreiche Entnazifizierung, zwar über den schweren Wiederaufbau (Bild 1), aber es fällt 15 Jahre nach Ende des Hitler-Faschismus offenbar noch schwer, die Dinge beim Namen zu nennen. Und Geschichtsbewusstsein war Sache des Diakonissenhauses nicht, es brauchte viele Jahrzehnte und das Gutachten eines externen Historikers (Clemens Tangerding), bevor eine angemessene Aufarbeitung der eigenen Geschichte gelingen konnte (3).

Bild 1: Die Kapelle (links) und das Haupthaus vor und nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg und nach dem Wiederaufbau (aus: Festschrift 1962 (1), Seite 91; Fotograf unbekannt). Die Glocke wurde „gerettet“ und befindet sich heute in einem Glockengestell auf dem Klinikgelände (s. mittendran vom 4.12.2021).

Im Folgenden sollen zwei der leitenden Angestellten des Krankenhauses in dieser Zeit, der Pfarrer Werner von Rotenhan (1880-1940) und der Chefarzt und Internist Friedrich Wilhelm Bremer (1894-1944) (Teil 2) ein wenig ausgeleuchtet werden – zerrissene Lebensläufe in einer zugegebenermaßen schwierigen Zeit.

Pastor Werner von Rotenhan (1880-1940)

Die Familie von Rotenhan ist so was wie fränkischer Uradel (aus der Gegend um Bamberg), ihre Abstammung reicht weit zurück bis ins 13. Jahrhundert, auch wenn alle heute lebenden Familienmitglieder auf Sigmund Freiherr von Rotenhan auf Rentweinsdorf und Eyrichshof (1761-1826) und seine Frau, Antoinette Freifrau von Rotenhan geb. von Lenthe (1778-1806) zurückgehen – offenbar sind ältere Zweige der Familie längst ausgestorben. Sigmund und Antoinette waren die Großeltern des Pastors Werner von Rotenhan, über dessen Lebensgeschichte wir wenig wüssten, hätte nicht sein älterer Bruder Siegfried (1877-1959) und dessen Sohn die Familiengenealogie seiner Vorfahren, die bis 1869 ging, mit einem Ergänzungsband 1989 fortgesetzt (4).

Werner war das jüngste von acht Kindern der Eheleute Gottfried von Rotenhan (1838-1915) und seiner Ehefrau, Julie von Rotenhan geb. von Welser (1843-1922) – nach einer Serie von vier Mädchen, die alle standesgemäß verheiratet wurden, kam 1871 endlich ein Stammhalter zur Welt, es folgte ein weiteres Mädchen, und dann zwei Jungen – der vorletzte war der Genealogie-Autor Siegfried, der letzte der spätere Pastor Werner.

Werner ging mit fünf Jahren zunächst in eine Dorfschule, dann zum Gymnasium in Nürnberg und schließlich zum Gymnasium in Erlangen, wo er 1888 das Abitur machte. Seit seinem 14. Lebensjahr war er entschlossen, Theologie zu studieren, das begann und beendete er in Erlangen (zwischendurch: Berlin), und wurde Privatlehrer eines hessischen Prinzen, den er auf Reisen begleitete. Dann brach er mit seinem Glauben (1905), studierte Jurisprudenz in Breslau, fand zurück zur Religion (1906), setzte das Studium in Leipzig fort und begann nach dem Examen eine seelsorgerische Tätigkeit in Glatz/Schlesien (1908). Im gleichen Jahr heiratete er am 3. Dezember 1908 in Liegnitz in Schlesien die Bertha von Czettritz und Neuhaus (1883-1967); das Ehepaar hatte keine Kinder (Bild 2). Im 1. Weltkrieg (1914-1918) diente der Pastor zusätzlich in schlesischen Lazaretten.

Warum er 1923 nach Berlin an das Diakonissen-Krankenhaus berufen wurde, ergibt sich aus der Genealogie nicht, möglicherweise war es seine Tätigkeit als Provinzial-Missionssekretär der Berliner Mission, seit Goßners Zeiten war die „innere Mission“ ein Schwerpunkt der Diakonie am Elisabeth-Krankenhaus, die ihm diese Berufung eingebracht hat. Und auch in der Genealogie bleibt die Zeit vor und nach der Machtübernahme durch die Nazis 1933 ausgespart. Ein wenig mehr erfahren wir in der 2012 veröffentlichten Geschichte der Klinik durch den Historiker Tangerding: Unter der Leitung von Rotenhans näherten sich die Diakonissen des Elisabeth-Krankenhauses (und des gesamten Kaiserswerther Diakonissen-Verbandes) der nationalsozialistischen Ideologie, begrüßten z.B. die Annexion des Sudetenlandes 1938, nahmen an nationalsozialistisch organisierten Kongressen und Veranstaltungen teil, befürworteten die Einstellung des in der SA organisierten Chefarztes der Inneren Medizin, Friedrich Wilhelm Bremer (s. Teil 2) und beriefen sich in einem Schreiben an den Reichsarbeitsminister von 1934 ausdrücklich auf dessen Position im Hinblick auf die notwendige Umgestaltung des Hauses in der neuen Zeit. Ob die Diakonissen hier mit den Behörden kooperierten, „um etwa den 1933 eröffneten Krankenhaus‐Neubau zu Wege zu bringen, lässt sich nicht sagen“ (3). Andererseits: die Eingliederung der Diakonissen in die NS-Schwesternschaft wurde vom Diakonissen-Verband und seinen Repräsentanten, auch von Rotenhan, nicht befürwortet, und die Aufnahme von NS-Schwestern zur Ausbildung wurde 1938 ausdrücklich abgelehnt. Aber eine Position gegen die mit den Nazis sympathisierenden „Deutschen Christen“ durch evangelische Theologen in Barmen wurde genauso ausdrücklich nicht unterstützt.

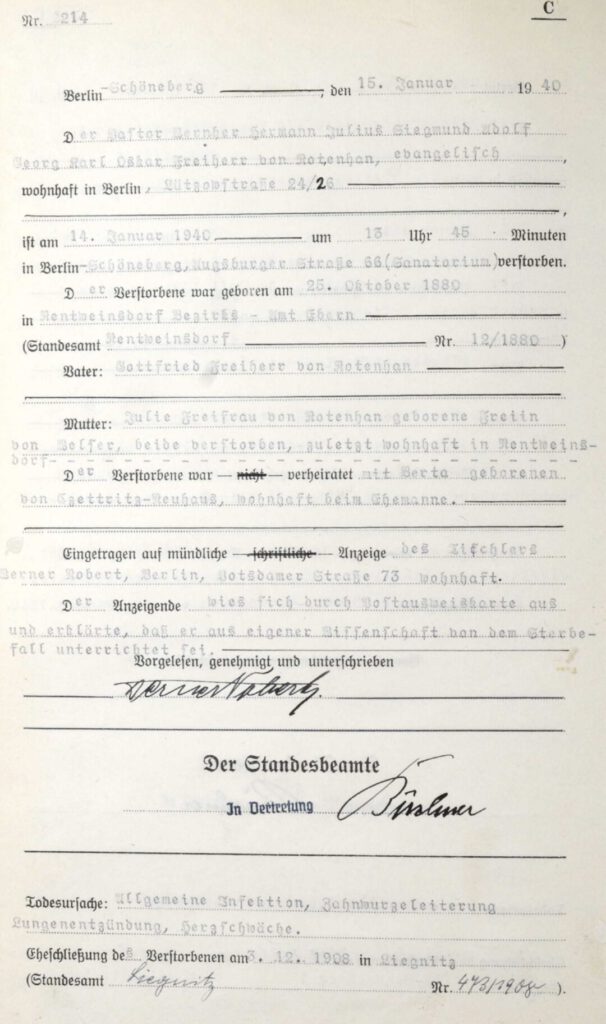

Widersprüchlich sind die Angaben über seinen frühen Tod im Jahr 1940: Laut den Angaben seines Bruders erkrankte er 1939 „an Gelenkrheumatismus, der bald ernste Formen annahm und ihn aufs Krankenlager warf, von dem er sich nicht mehr erholen sollte“ (4). Laut Sterbeurkunde des Standesamtes Schöneberg starb er jedoch am 14. Januar 1940 in der Privatklinik Hygiea in der Augsburger Straße 66 in Schöneberg an „Allgemeine Infektion, Zahnwurzeleiterung, Lungenentzündung, Herzschwäche“ (Bild 3), was eher auf Blutvergiftung (eine Sepsis mit Multiorganversagen) infolge einer verschleppten Infektion, z.B. der Zahnwurzeln hindeuten könnte. Seine Witwe zog nach Weimar, wo sie 1967 verstarb. Beide sind im Heimatort der Familie in Rentweinsdorf beerdigt.

(Teil 2 folgt)

Literatur

- Werner Freiherr von Rotenhan. Die Geschichte des Hauses. Bericht zur Hundertjahrfeier 1937. In: 125 Jahre Elisabeth-Diakonissen- und Krankenhaus in Berlin 1837-1962. Festschrift, herausgegeben vom W. Augustat. Berlin 1962, Seite 52-76.

- Otto Harless. Jahresbericht von 1943-1945. In: 125 Jahre Elisabeth-Diakonissen- und Krankenhaus in Berlin 1837-1962. Festschrift, herausgegeben vom W. Augustat. Berlin 1962, Seite 77-91.

- Clemens Tangerding. Geschichte der Evangelische Elisabeth-Klinik. Berlin 2012: https://www.pgdiakonie.de/evangelische-elisabeth-klinik/unsere-historie/

- Siegfried von Rotenhan, Gottfried von Rotenhan. Fortsetzung der Familiengeschichte des Julius Freiherr von Rotenhan von 1865. Selbstverlag, Rentweinsdorf 1989