(ein Beitrag von Prof. Dr. Paul Enck)

Eigentlich hat sie das nicht verdient, die Allround-Künstlerin Else Lasker-Schüler (1869-1945), die von 1894 bis zur Emigration 1933 in Berlin lebte, weil: eigentlich hat sie hier auch gar nicht gewohnt, sondern von 1924 bis 1933 etliche Meter weiter südlich im Hotel Koschel an der Motzstraße 78 (heute Nr. 7: Hotel Sachsenhof), jenseits des Nollendorfplatzes. Die Straße hieß so ab 1870, benannt nach dem preußischen Finanzminister (kein Militär!) Friedrich von Motz (1775-1830) aus Magdeburg, dessen Vater 1780 in den Adelsstand erhoben wurde (1). Der nördliche Teil der Straße zwischen Kürfürstenstraße und Nollendorfplatz wurde 1934 von den Nationalsozialisten umbenannt in Mackensenstraße (natürlich ein Militär, Steigbügelhalter für Hitler: Generalfeldmarschall Anton Ludwig Friedrich August Mackensen, 1849-1945), während der südliche, längere Rest der Straße jenseits des Nollendorfplatzes den alten Namen behielt. Der Bezirk Tiergarten beschloss dann erst 1998 die Umbenennung mit dem jetzigen Namen und nicht die Wiederherstellung des alten Namens. Ich bin mir nicht sicher, ob ELS damit einverstanden gewesen wäre, aber Namensträger von Straßen werden ja nie vorher gefragt, sondern müssen verstorben sein – es wäre ja auch zu peinlich, wenn sie nein sagen würden.

Bild 1. George Grosz: Schönheitsabend in der Motzstraße (Zeichnung aus: George Grosz. Ecce Homo, Malik Verlag 1918, Blatt 7, gemeinfrei)

Über die Straße ist erstaunlich wenig zu berichten, da sie das Kielgan-Villenareal nach Osten begrenzt, und entlang einer der Straßen mit großen Villen auf großen Grundstücken auf der einen Seite kann sich Leben auf der anderen Seite nicht so recht entfalten. Während also jenseits des Nollendorfplatzes der Bär anfing zu brummen (Bild 1), hielt er hier eher seinen Winterschlaf – arme Else. Selbst Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie, zog es da eher auf die andere Seite des Nollendorfplatzes; er lebte mit seiner Frau und deren philosophisch-anthropologischem Verlag in der Motzstraße 17.

Das deutet sich schon auf dem einzigen Bild an, das ich vom Beginn der Motzstraße finden konnte: Das sieht eher langweilig aus (Bild 2). Die Aufnahme ist von etwa 1910 (erkennbar an der Eckkneipe „Kulmbacher Bierhaus“, Motzstraße 93, die man im Adressbuch suchen muss) und zeigt rechts angeschnitten die Kielgansche Villa, die wenige Jahre später (1923) zur polnischen Botschaft wurde, bis zur Zerstörung des Hauses am Ende des Krieges (Bild 3).

Bild 2. Foto Motzstraße, Ecke Kurfürstenstraße (Postkarte, unbekannter Fotograf, um 1920, gemeinfrei)

BIld 3. Die Kielgan-Villa Kurfürstenstraße 136 im Jahr 1952 (nach 1923 polnische Botschaft) (aufgenommen von Herwarth Staudt 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg,

https://berlin.museum-digital.de/singleimage.php?imagenr=49710)

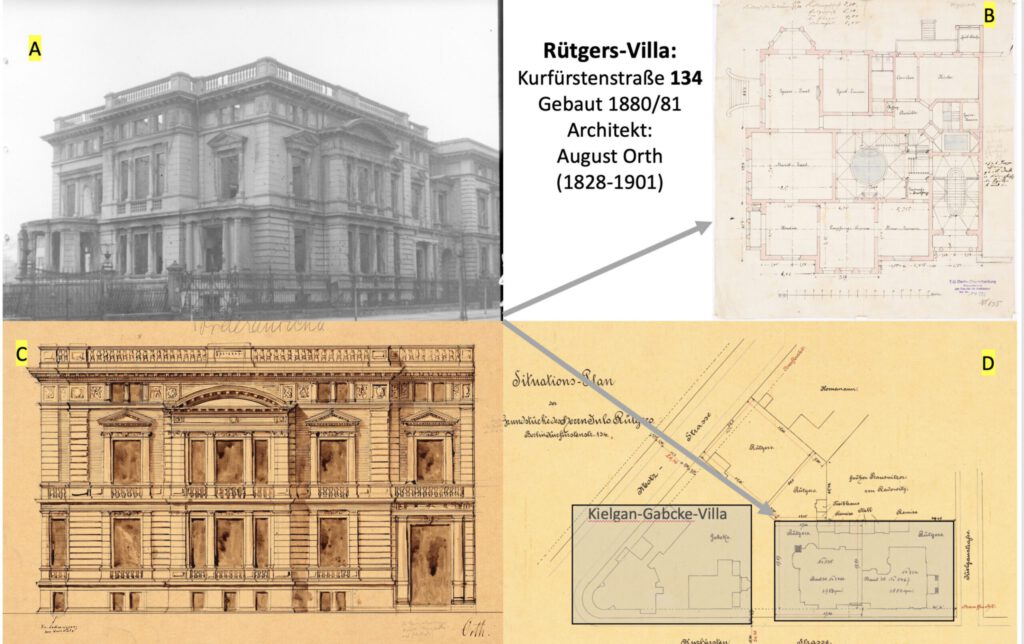

Das dahinter angedeutete Haus sieht interessant aus: es gehörte dem Unternehmer Julius Rütgers (1830-1903) und hatte zwei Adressen: Motzstraße 1 und Kurfürstenstraße 134-135 – warum das so war, wird auf dem Grundstücksplan des Architekten August Orth (1828-1901) sichtbar, der diese Anlage 1881 gestaltete (Bild 4D): Hier wurden drei Grundstücke, zwei an der Kurfürstenstraße, das dritte an der Motzstraße gelegen, offenbar vom gleichen Besitzer erworben und zu einer Gesamt-Villenanlage zusammengeführt und auf diese Weise die Villa Kielgan (die dessen Schwiegersohn Otto Gabcke erbte) „umbaut“ – zumindest war das der Plan von 1881. Im digitalen Bildbestand des Berlinischen Museums fand sich ein Foto des Gebäudes Kurfürstenstraße 134 nach dem 2. Weltkrieg, mit sichtbaren Zerstörungen, aber noch gut erkennbar an der Fassadenstruktur von 1881 (Bild 4 A und C). Auch die – geplante – Raum- und Innenausstattung (Bild 4B) war mehr als üppig und gediegen.

Bild 4. Grundstücksplan (D), Fassadenzeichnung (C) und Grundriss des Erdgeschosses der Villa Rütgers (B) des Architekten Orth (Quelle: Archiv der Technischen Universität Berlin; gemeinfrei), die Rütgers-Villa nach dem Krieg (Kurfürstenstraße 135, die Hausnummer 134 ist dahinter angeschnitten; ab 1930 die Botschaft von Litauen) (A) (aufgenommen von Herwarth Staudt 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg, https://berlin.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=68801, gemeinfrei)

Wer war dieser Julius Rütgers? Der Name ist uns schon mal begegnet, nämlich auf der Lützowstraße – Ecke Genthiner Straße, als dort um 1910 das Gelände des ehemaligen Paulinums neu bebaut wurde (mitteNdran vom 13. März 2021) (Bild 5). Dieses Gebäude, erbaut vom Architekten Hermann Dernburg, steht heute noch, und wurde nach dem 2. Weltkrieg vom Verlag De Gruyter übernommen. Es war das Verwaltungsgebäude einer Firma, die aus Erkner (wenige Kilometer östlich der Stadtgrenze von Berlin) kam und die zuerst mit der Produktion von Teer aus Kohle sehr viel Geld gemacht hatte – um dann aus den Abfallprodukten der Teerherstellung noch mehr „Kohle“ herauszuholen.

Bild 5. Rütgershaus Lützowstraße 33-36, heute genutzt vom Verlag De Gruyter (Archiv der Technischen Universität Berlin, gemeinfrei). Man sieht, dass das Haus von De Gruyter in der Genthiner Straße noch nicht gebaut ist, das Foto also vor 1912 entstanden sein muss.

Der Inhaber der Firma, Julius Rütgers, war bereits seit 1862 im Adressbuch der Stadt, mit wechselnden Adressen, bevor er sich im Kiez niederließ; ebenso sein Sohn Rudi, der ab 1889 im Adressbuch ist, zunächst in der Ulmenstraße 1 wohnt (die es heute nicht mehr gibt: Nebenstraße der Derfflingerstraße), 1892 in die Kleiststraße zog, bevor er 1895 ins Westend zog (Ahorn Allee 18); die Fabrik verblieb bis 1910 am Süd-Ufer 4. Nachdem Vater und Sohn kurz hintereinander 1903 verstorben waren, machte die Firma „Rütgers Erben“ 1910 einen neuen Standort in unmittelbarer Nähe, Kleiststraße 12, „Chemische Fabrik für Theerprodukte“ auf, eröffnete gleichzeitig die Verwaltungszentrale in der Lützowstraße 33-36, um schließlich 1923 in Berlin einen vierten Standort aufzumachen, ein hochmodernes Verwaltungsgebäude, das „Turmhaus am Knie“, in der Hardenbergstraße 42, dem späteren Ernst-Reuter-Platz. Bis zum 2. Weltkrieg blieb ein Teil der Verwaltung in der Lützowstraße.

Gerd Collin, der die Geschichte der Firma Rütgers zusammengetragen hat (2), stellt seinem Buch ein Gedicht von Heinrich Spoerl voran (1933, aus: Die Feuerzangenbowle); wer den Film von 1944 mit Heinz Rühmann gesehen hat, hat möglicherweise – wie ich – den Originalton noch im Ohr:

Es est necht alles Gold, was glänzt,

aber auch necht alles Dräck, was donkel est.

Der Steinkohlentäär est eine schmotzige, kläbrige Substanz

und armsälig ond schwarz wie eine Schölermötze;

und doch stäcken en ehm die ädelsten Stoff

Die Nutzung von im Tage- oder Untertagebau gewonnener Steinkohle (im Unterschied zu aus Holz erzeugter Holzkohle in einem Kohlemeiler) hat eine lange, bis ins 14. Jahrhundert reichende Vorgeschichte, in der es vor allem um den höheren Brennwert der Kohle ging. Die Verkokung der Steinkohle (Erhitzung unter Luftausschluss) führt zum Trennen der flüchtigen Bestandteile der Kohle, der verbleibende Kohlenstoff verschmilzt mit der Asche zu Koks, das für die Beheizung von Hochöfen in der Eisenproduktion besser geeignet ist. Steinkohle selbst ist dazu nicht geeignet, da bei ihrer Verbrennung zu viel Schwefel, Ruß und Rauch frei werden, die sich mit dem Eisen verbinden. Aus den bei der Verkokung entweichenden Gasen wurde zunächst vor allem Leuchtgas entwickelt, dessen Nutzung wiederum z.B. die Beleuchtung der Städte und den Einsatz als Heizmittel erlaubte, wobei der Teer dabei Abfallprodukt war. Dieser Teer wurde daher vor allem für die Beschichtung von Schiffsplanken (Pech), Straßenbelag (Bitumen) und andere Dichtungseinsätze von Holz und Steinen genutzt (Dachpappe; s. dazu mitteNdran vom 27.4.2021, wo der Möchtegern-Baron Kill-Mar auf dem Dach der Universität rumklettert), oder zur Entwicklung von industriellen Farben (Anilin). Aber erst mit der Entwicklung des Eisenbahnbaus (in Preußen nach 1838) kam es zu einem wirklichen Aufschwung, da Teer millionenfach zur Konservierung der hölzernen Eisenbahnschwellen genutzt werden konnte.

Was also die Firma Borsig für die Metallindustrie und Maschinenbau war (100.000 Schrauben zur Befestigung von Schienen an den Holzschwellen im Jahr 1837, sagt die Borsig-Legende), war die Firma von Julius Rütgers für die chemische Industrie: Teerproduktion in großem Umfang – das war etwa 1850. Während die bei der Teerproduktion anfallenden Abgase für gesundheitsförderlich gehalten wurden (Erkner galt ab 1880 und bis 1945 als Luftkurort: Gerhard Hauptmann zog allein deswegen nach Erkner!!!), wurden die nicht-flüchtigen Produkte (Teeröle) einfach weggeschüttet – Umweltschutz war noch kein Thema, es war noch genug Umwelt da. Bis dann der belgisch-amerikanische Chemiker Leo Baekkeland (1863-1944) 1909 ein Verfahren patentieren ließ, mit dem man aus diesem „Dreck“ den ersten synthetischen Kunststoff herstellen konnte, Bakelit (3). Dieses Patent sicherte sich Julius Rütgers als schnellster, und die Firma expandierte innerhalb eines Jahres bis nach Amerika. Der Rest ist Geschichte …

Julius Rütgers persönliche Geschichte ist weniger bekannt: Ähnlich wie die Familie DeGruyter kamen die Vorfahren der Rütgers aus den Niederlanden, ein Teil wanderte nach Amerika aus (wo sie sehr erfolgreich waren; die Rutgers University in New Jersey, USA ist nach ihnen benannt), zwei Brüder zogen ins Rheinland, der eine nach Aachen, der andere nach Solingen. Aus dem Aachener Zweig wurde eine Tradition von Goldschmieden, der Martin Rütgers (1802-1870) entstammte; der wurde allerdings königlich-preußischer Katasterkontrolleur. Er heiratete 1826 Emilie Ehrlich (1799-1872), Tochter eines Aachener Tuchhändlers; Julius Rütgers (1830-1903) war nicht ihr einziges Kind. Er ging zur Ausbildung in der Landwirtschaft nach Schlesien zu einem Freund seines Vaters, der dort ein Rittergut besaß, und reiste 1845/6 nach England und Frankreich, um für die Firma Harkort, für die er arbeitete, die Methoden der Konservierung von Eisenbahnschwellen zu studieren; diese bot er den gerade entstehenden Eisenbahngesellschaften an, kurz unterbrochen durch die 1848-er Revolution. Für die schlesischen Eisenbahnlinien bedeutete dies zum Beispiel einen Auftrag für Rütgers über 600.000 Schwellen für 400 km Schienen, inzwischen mit einer eigenen Firma. Zunächst installierte Rütgers Imprägnierwerke überall in den deutschen Ländern, aber nach dem 15. Werk baute er 1858 in Breslau eine eigene Destillationsanlage und produzierte fortan eigenen Teer, ab 1859 in Erkner; weitere Werke sollten folgen. Nachdem er 1860 bereits in Berlin eine Filiale gegründet hatte, verlegte die Firma 1872 den Hauptsitz nach Berlin, ab 1881 als Aktiengesellschaft.

Bild 6. Kurfürstenstraße 135, Teil der ehemaligen Rütgers-Villa (aufgenommen von Herwarth Staudt 1952 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberghttps; https://berlin.museum-digital.de/singleimage.php?imagenr=49711, gemeinfrei)

Julius heiratete in erster Ehe 1856 Josephine Floer (1833-1886), die Tochter seines schlesischen Arbeitgebers Floer (des Rittergutsbesitzers, wohnhaft in Düren, preußische Rheinprovinz) – aus dieser Ehe stammt ein Sohn (Rudolph, 1860-1903) und eine Tochter (Emilie, 1859-1888). Nach dem Tod seiner Frau heiratete er erneut, eine Opernsängerin an der Wiener Oper, Anna Luise geb. Busse (1851-1899) aus Kernberg (Sachsen-Anhalt), die bei der großen Pauline Viardot Gesangsunterricht genommen hatten – die Namen der Schüler und Schülerinnen von Pauline Viardot-Garcia lesen sich wie ein Who is Who der Gesangskunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (4). Aus dieser zweiten Ehe entstammte ein Mädchen, Marie (1877-1952). Offenbar konnte er nicht allein sein in seiner riesengroßen Villa an der Kürfürstenstraße: Er heiratete ein drittes Mal, 1902 die verwitwete Clara Pauline Künitz geb. Kothe (1860-????) – ein Jahr später (1903) verstarb Julius Rütgers, drei Monate vor seinem Sohn aus erster Ehe, der die Firmenniederlassung in Österreich übernommen hatte. Die Aktiengesellschaft Julius Rütgers zerbrach daran aber nicht, sie reorganisierte sich und expandierte weiter (s. oben), nur wurde die „Kohle“ anders verteilt: Die Doppelvilla in der Kurfürstenstraße wurde umgebaut, der Teil mit der Hausnummer 134 ging an einen Generalleutnant z.D. (zur Disposition, im „einstweiligen Ruhestand“) von Schubert, später (1930) wurde daraus die Litauische Botschaft, die im Krieg zerstört wurde – das Gelände des Birkenwäldchen links am Beginn der Kielganstraße, das nicht mehr ist. Den Teil der Villa mit der Nr. 135 kaufte ein Generalkonsul Blaschke, der dort bis zum Krieg wohnen blieb – auch dieses Haus hat den Krieg nur schwer beschädigt überlebt und wurde abgerissen (s. Bild 6).

Und so ist das mit der Else-Lasker-Schüler-Straße, diesem Teil der früheren Motzstraße: Da will man über sie schreiben, und landet am Ende doch wieder in der nobleren Kurfürstenstraße.

Literatur

- https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Motz

- Gerd Collin (2009) Geschichte der Steinkohlenteerchemie am Beispiel der Rütgerswerke. Urban-Verlag, Hamburg 2009

- https://de.wikipedia.org/wiki/Bakelit

- https://de.wikipedia.org/wiki/Pauline_Viardot-Garc%C3%ADa